Follow

大学的时候,亲友做兼职公司的学姐兼上司死了,现在回想那一个月她都非常创伤,实际上她俩关系不算亲密只是工作上沟通过,但感觉应该是被吓到了,不停跟我念叨怎么就死了呢…我那时候也笨没察觉出来没怎么安慰,现在想来应该是一个人几乎是“凭空湮灭”给她带来了巨大的惊恐。

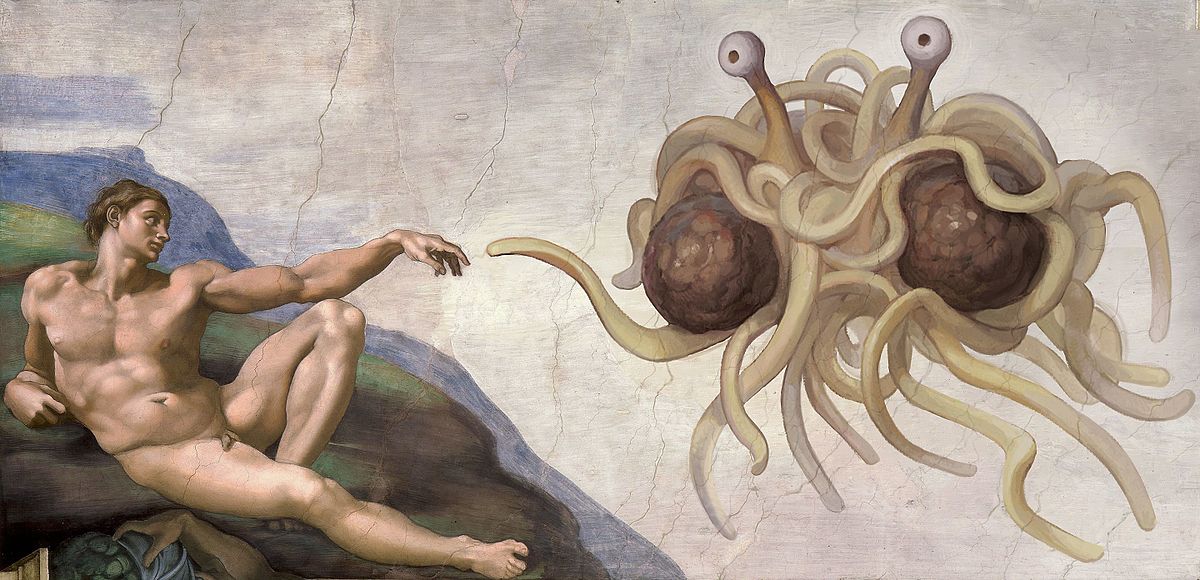

死在一些离得很近的时刻不再是什么抽象概念,是一种恐怖的消失规则。一个活人的全部动作全部可能性,突然就没了。好像萨摩耶看到主人表演毛毯消失术,气味还在,到底怎么不见了?但如果这一刻可成空,则只要想起,也许每一刻都可成空。

前几年,高中同学春节放假回家,突然脑溢血没了,好朋友哭着打电话给我,我不停安慰她,实际上完全反应不过来,去殡仪馆跟着同学一块鞠躬,跟他爸妈握手致哀,人太多没看到冰柜里头我同学死成啥样了,只看到黄色棉被。他高中数学好,给我讲过题,同时也是个傲慢,算得上国男的男性。

刨除所有程度各不相同的亲密、怀念、难过,我在殡仪馆里没看着同学的时候,握手给人家递上白包的时候,凝视被病痛折磨多年的亲人由于死前嘴张的太大硬是被掰成闭嘴状态因而五官多多少少有点歪斜(还泛着一种奇怪的面粉白)的尸体的时候,心里都在想:是这样?是这样结束的?是这样彻底不再存在的?我意识到自己什么也不能做了,与此同时,这些审视和漠然完全不像通常道理那样能证明点自身的什么,只能证明自己在仰视一个极其庞大的东西。我可以不哭,我可以忘了,我可以再也不想起,我可以没有创伤,但这一切对于一幕没有尽头的天来讲无关紧要也毫无价值,因为我一定会反复理解到那是一幕没有尽头的天。